スタッフ・研究室一覧/オフィスアワー

機械工学の各分野(トライボロジー,金属材料,流体力学,熱・物質移動,塑性加工, ロボティクス,レーザ加工,機構設計,品質工学,複合材料 など)の9名の専門家によ り,大学工学部と同等レベルの講義・研究指導を行い,機械工学の技術者・研究者を養成 しています.

*詳細は福井高専H.P.の教員総覧でもご確認下さい.

⚙ 藤田 克志 (FUJITA Katsushi), 博士(工学)・教授

- 専門分野:流体工学, Research map,シーズ, オフィスアワー:月曜 16:30~17:00

⚙ 芳賀 正和 (HAGA Masakazu), 博士(工学)・教授

- 専門分野:熱・物質移動, Research map,シーズ, オフィスアワー:火曜 16:30~17:00

⚙ 村中 貴幸 (MURANAKA Takayuki), 博士(工学)・教授

- 専門分野:塑性加工学, Research map,シーズ, オフィスアワー:水曜 16:30~17:00

⚙ 亀山 建太郎 (KAMEYAMA Kentaro), 博士(工学)・教授

- 専門分野:制御工学, Research map,シーズ, オフィスアワー:木曜 16:30~17:00

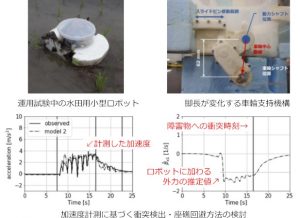

【水田用小型ロボットとアプリケーションの開発】

近年、農業におけるロボットの利用が注目されており、トラクターなどの既存農機については、ロボット化した製品の出荷が始まっています。一方で、小型ロボットの開発は途上であり、その用途も明確ではありません。特に、小型ロボットには環境の影響を受けて行動不能になりやすいという問題があります。本研究室では、水田用小型ロボットを対象として、走行能力向上を目的とした計測・制御方法と機構の研究、除草や環境計測など小型ロボットのアプリケーションに関する研究を行っています。

⚙ 千徳 英介 (SENTOKU Eisuke), 博士(工学)・教授

- 専門分野:切削加工, レーザ加工, Research map,シーズ, オフィスアワー:金曜 16:30~17:00

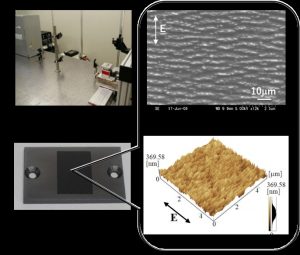

【フェムト秒レーザーによる硬質膜表面へのナノ構造形成とその応用】

DLC(Diamond-Like-Carbon)をはじめとする硬質膜のコーティングは、材料表面に耐摩耗性や耐熱性などの機能を付加する方法として一般化しています。このような硬質膜表面にフェムト秒レーザーを照射するとナノオーダーの周期的な構造が形成できます。本研究室では、フェムト秒レーザー照射によって形成したナノ構造をコーテッド工具の耐摩耗性向上に利用する研究や、DLC膜の抗菌性や導電性を向上に応用する研究を行っています。

フェムト秒レーザー加工機とDLC膜表面に形成したナノ構造

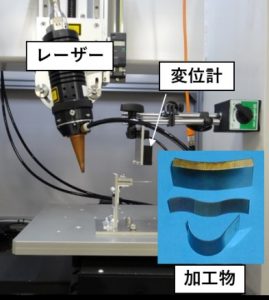

【レーザフォーミング加工の高度化】

レーザフォーミング加工は、レーザー照射部に生じる熱応力を利用して板材の成形を行う加工法です。金型や大型のプレス機が必要なく点や、非接触で加工が行える点など従来の成形加工には無い特徴があり、板材の即時成形や試作品製作などへの応用が期待されています。本研究室では、パルス発振のレーザーを用いた場合の加工条件決定指針を定める研究や、機械学習を用いて自由曲面を成形するレーザー照射経路を求める研究を行っています。

ファイバレーザー加工機と成形板材

⚙ 金田 直人 (KANEDA Naoto), 博士(工学)・准教授

- 専門分野:繊維機械, 機構設計, Research map,シーズ, オフィスアワー:月曜 16:30~17:00

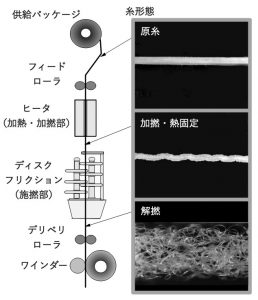

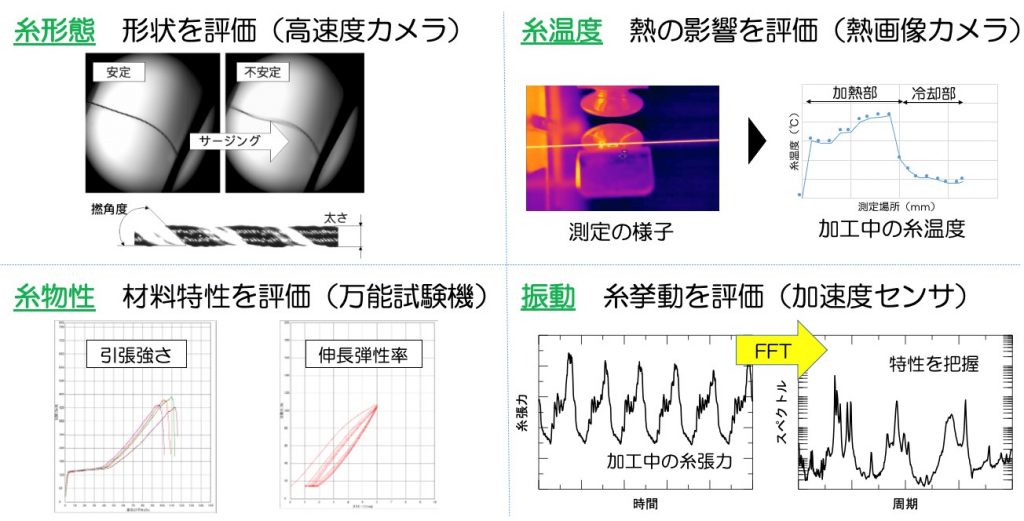

皆さんが普段身につけている衣服に使用される糸は,様々な技術で生産されています.切れにくい糸,伸びやすい糸,色がつきやすい糸,色あせしにくい糸,そのようなニーズに応えるため,糸をつくる繊維機械には高度な技術が必要になってきます.本研究室では「糸」をつくるための繊維機械の性能向上に関する研究に取り組んでいます.髪の毛より細い糸を引っ張ったり,ねじったり,温めたり,冷やしたりして目的の糸づくりができるような機械を考えています.

【糸の加工メカニズムの研究】

繊維機械:仮撚加工機

⚙ 橋本 賢樹 (HASHIMOTO Masaki), 博士(工学)・准教授

- 専門分野:トライボロジー,材料加工,Research map, シーズ, オフィスアワー:火曜 16:30~17:00

【機械材料の摩擦・摩耗特性】

摺動しながら動く機械部品は,いずれ摩耗して寿命に至ります.その摩耗には多くの要因が関わっているため現象は非常に複雑です.そこで,様々な視点から摩擦摩耗試験行い,従来データの解析を通してそのメカニズムの解明を目指しています.

⚙ 高橋 奨 (TAKAHASHI Susumu), 博士(工学)・准教授

- 専門分野:誘電体材料, 複合材料, 燃料電池, Research map,シーズ, オフィスアワー:水曜 16:30~17:00

本研究室ではセラミックスの結晶構造を設計・制御することで、誘電特性・電気特性などセラミックス物性の最適化、新規セラミックスの材料開発を行っています。特に、ポスト5G(6G)通信に向けたミリ波帯通信用誘電体材料の開発や高効率でクリーンエネルギーとして期待されている燃料電池電解質材料の開発に取り組んでいます。

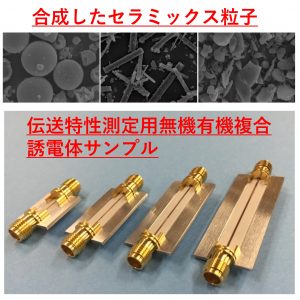

【ポスト5G通信に向けた複合材料の開発】

近年、5G通信により超高速大容量の通信技術が拡大しています。今後これらの通信技術の活用はますます拡大し、利用周波数の高周波化(ミリ波帯の利用)が進むことが予測されています。ミリ波帯領域の高周波通信デバイスでは、無機材料(セラミックス)と有機材料(ポリマー)との複合基板材料が注目されており、本研究室では、形態や結晶性を制御したセラミックス粒子を合成することで、ミリ波帯領域で利用可能な新たな高周波用複合誘電体材料の開発を行っています。

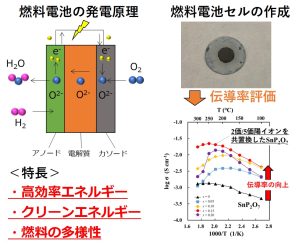

【低温作動可能な燃料電池電解質材料の開発】

燃料電池は、水の電気分解の原理を利用し、水素と酸素を化学反応させることで、水と電気(エネルギー)を生成する装置です。CO2などの有害な排出物が無く、環境に優しいエネルギーであり、水素の持つエネルギーの83%を理論的に電気エネルギーに変換できるといった高い発電効率でもあります。本研究室では、低温(100℃)で作動可能な固体酸化物燃料電池の開発に向けて、新たな電解質材料の開発に取り組んでいます。

⚙ 林田 剛一 (HAYASHIDA Koichi), ・助教

- 専門分野:噴流, 実験流体力学, Research map, シーズ, オフィスアワー:木曜 16:30~17:00

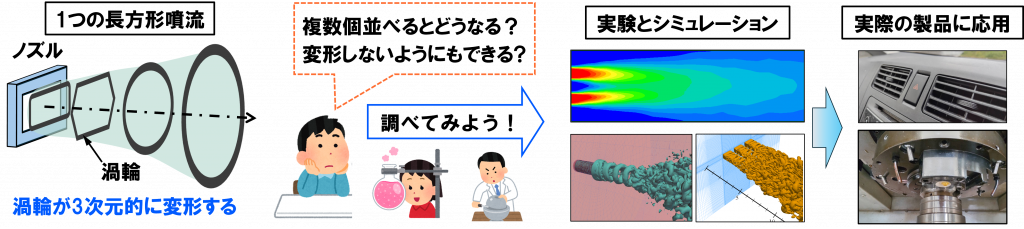

本研究室では,噴水や飛行機のジェットエンジンに代表される「噴流」を取り扱っています.風速を大きくしたらどうなるのか?噴出口の形状を変えたらどうなるのか?いくつも並べてみたらどうなるのか?誰でも思いつくような疑問ですが,まだまだ明らかになっていないことが多いです.本研究室では主に実験とシミュレーションでこれらの疑問を解決していきます.

【長方形複数噴流の流れ特性についての研究】

長方形の噴出口(ノズル)から出る長方形噴流は,大きな特徴として渦輪の変形により長辺と短辺が入れ替わる”軸スイッチング現象”が生じます.よってこの長方形噴流を複数並べると,変形する噴流同士が干渉し,より複雑な流れになることが予想されます.本研究室では,これらの流れの詳細を確認し変形を制御する手法を開発しています.そして実際の製品への展開を目指します.

【オフィスアワー】

スタッフ |

場所 |

曜日 |

時間 |

| 藤田 克志 | 機械工学科棟3階 | 月 | 16:30-17:00 |

| 芳賀 正和 | 機械工学科棟3階 | 火 | 16:30-17:00 |

| 村中 貴幸 | 機械工学科棟3階 | 水 | 16:30-17:00 |

| 亀山 建太郎 | 専攻科棟2階 | 木 | 16:30-17:00 |

| 千徳 英介 | 機械工学科棟2階 | 金 | 16:30-17:00 |

| 金田 直人 | 機械工学科棟2階 | 月 | 16:30-17:00 |

| 高橋 奨 | 機械工学科棟3階 | 火 | 16:30-17:00 |

| 橋本 賢樹 | 機械工学科棟4階 | 水 | 16:30-17:00 |

| 林田 剛一 | 機械工学科棟4階 | 木 | 16:30-17:00 |