クラフテックラボとは

福井高専が主催するクラフテックラボとは、ものづくりを通じて、未来の研究者(ドクター)を発掘・育成するためのプロジェクトです。

受講生は、実際のものづくりの現場を訪れて、自ら手を動かすことで、研究者としての第一歩を踏み出します。

1年目は、参加者全員が、約30のプログラムから興味を持ったプログラムに参加して「ものづくり」への知識や関心を高めます。

2年目は、1年目から選抜された10名が研究者とマンツーマンで1つのテーマを深く探求します。

第5期生募集 申込締切

令和7年6月30日 から

令和7年7月14日 に延期しました

※消印有効

受講期間

令和7年7月 ~ 令和8年3月

対象

小学5年生 ~ 中学3年生

※受講には通信制限がないインターネット環境とパソコンまたはタブレット端末が必要です。

また、本校ホームページ等への写真掲示について許可をお願いします。(申込時に手続きしていただきます。)

受講会場

福井高専

および

丹南地域に点在する会場

受講料

無料

(※福井高専までの交通費、通信費は各自でご負担ください。ただし、校外学習やフィールドワークなど福井高専以外で

活動する場合は、原則本校で貸切バス等の交通手段を手配します。)

クラフテックラボの詳しい流れ

1年目(5期生)

クラフテックラボの受講生全員が参加する1年目では、「ものづくり」への興味・関心を育てることが大きな目的です。

伝統産業ツアーや企業見学会を通じてもづくりの現場に触れ、福井高専の教員などが実施する講義で知識を得ます。

1年目は、約30個の講座(講座1から講座30)のから、必修講座(講座1から講座5)の他、選択として5個程度の講座(講座6から

講座30)に参加することが修了の要件になります。

講座とは別に、中間発表会(12月初旬)、成果報告会(3月を予定)等に参加してもらうことも修了要件に含まれます。

※5期生の第2段階(令和8年4月〜)について

クラフテックラボは、令和3年度から令和7年度までJSTの支援を受けて運営されるジュニアドクター育成塾です。

支援期間中は、第2段階の受け入れ受講生を10名としておりましたが、令和7年4月時点で、令和8年度はどのような

運営になるかは未定です。規模を縮小して(受け入れ受講生を減らして)第2段階のみ実施する可能性もあります。

また、ジュニアドクター育成塾の後継事業であるSTELLA(次世代科学技術チャレンジプログラム)への応募も検討

しております。

2年目(4期生)

1年目から選抜された10名程度が参加する2年目では、「ものづくり」の中から1つテーマを見つけて探求することが目的です。

1年間、1人1人の受講生に対して、研究者(福井高専の教員など)がマンツーマンで指導を行います。

2年目は、講座に参加することに加えて、1年間の研究内容をまとめて発表することが修了の要件になります。

【2025年度の行事予定】

(講座予定は開校式で配布予定です)

・ 7月上旬 選抜結果通知

・ 7月21日(月) 5期生開校式

・ 7月上旬 選抜結果通知

・ 7月21日(月) 5期生開校式

・ 7月30日(水) ワークショップ[株式会社KISSO,株式会社乾レンズ,株式会社漆琳堂]

・ 8月 8日(金) ワークショップ[小柳箪笥店,株式会社五十嵐製紙,栁瀨良三製紙所(RYOZO)]

・ 8月20日(水) ワークショップ[タケフナイフビレッジ,福井県陶芸館]

・ 8月22日(金) ワークショップ[武生特殊鋼材株式会社,株式会社ワカヤマ]

・ 9月13日(土) ワークショップ[若狭工房(めのう細工、若狭塗箸)]

・ 9月28日(日) 4期生第2段階中間発表会、ジュニアドクター授与式

・11月 1日(土)~2日(日) サイエンスカンファレンス2025

・12月14日(日) 5期生第1段階中間発表会

・ 3月15日(日) 4期生、5期生 成果発表会、ジュニアマスター授与式

2025年度トピックス

2025.07.21 福井高専ジュニアドクター育成塾「クラフテックラボ」5期生に入塾許可

2025.09.28 「クラフテックラボ」4期生第2段階の中間発表会を開催

2025.11.01 クラフテックラボ受講生がサイエンスカンファレンスで研究発表大賞ならびにジュニアサイエンス賞を受賞しました

2025.12.14 「クラフテックラボ」中間発表会を開催

講座スケジュールについて

現時点では、令和7年度の講座スケジュールは確定しておりません。確定次第、掲載いたします。

参考として、令和3年度、令和4年度、令和5年度、令和6年度のジュニアドクター育成塾の日程を

掲載します。

R3年度ジュニアドクター育成塾日程

R4年度ジュニアドクター育成塾日程

R5年度ジュニアドクター育成塾日程

R6年度ジュニアドクター育成塾日程

昨年度の講座の様子

開講式

令和6年7月21日福井高専大講義室にて開校式を開催。

校長先生、ご来賓のお話をいただいた後、教室を移動して早速受講に対する心構えや、Teamsの使用方法などの講習を受ける。

地場産業ワークショップツアー

丹南エリア(鯖江市, 越前市, 越前町)の様々な「ものづくり」を体験するツアー。

本ツアーでは、株式会社キッソオ様、武生特殊鋼材株式会社様、小柳箪笥様、五十嵐製紙様他地元企業のご協力の元、メガネフレーム作成、

メッキ工程の見学、越前箪笥製造見学、越前和紙製造体験、越前漆器製造工程見学、越前打ち刃物製作見学、UVレジンを用いたアクセサリーの

製作等を行いました。

伝統工芸士座談会

福井の伝統産業(伝統工芸・地場産業)を支える職人・技術者の方々を福井高専にお招きし、座談会形式で

お話をいただきました。

昨年度は、株式会社キッソオより吉川 精一 様、栁瀨良三製紙所(RYOZO)より柳瀬 靖博 様、五十嵐製紙所より

五十嵐 匡美 様、小柳タンス店より小柳 範和 様、タケフナイフビレッジ協同組合より戸谷 祐次 様に

お越しいただきました。

デジタルモノづくりの基礎講座

数十年前と比べると、現在のものづくりを取り巻く環境は大幅に変化しています。昔であれば、紙と鉛筆、ドラフター

(設計図を描く専用の机)を使って、設計図を作り上げていました。

しかし、現在はコンピューター技術の発展に伴い、CADというソフトを用いてコンピューターで設計図を描いたり、

3Dスキャナという装置を使って、実際にある物をそのまま設計図に落とし込んだりすることが可能になっています。

本講座では、現在のものづくりを取り巻く環境について学び、3Dプリンター、3Dスキャナ、AR(拡張現実)などの

最新の技術に触れる体験します。

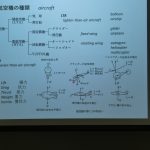

レーザーカッターで模型飛行機を作ろう!

レーザーカッターは、コンピュータで描いた図面を元に、木材などのカットや彫刻ができます。その仕組みと使い方について

簡単に学びました。

その後、レーザーカッターを使って材料をカットし、簡単な模型飛行機を製作しました。

飛行機が飛ぶ仕組みも一緒に学び、出来上がった模型飛行機を飛ばしてより長く安定して飛ばすための工夫を考えました。

機械実習工場見学

本校の機械実習工場にある機械や装置を見学。

普段目にすることがない”ものづくり”の現場を見たり、工具や工作機械に触れたり、実際に使ったりします。

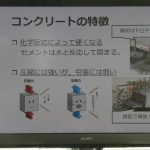

コンクリートを作って壊そう

実際にコンクリートの円柱を作って、固まった円柱に強い力をかけて壊れていく様子を体験します。

壊して学ぼう!パスタブリッジ

パスタの乾麺で橋の模型を設計作成して、橋の模型に重りを載せてその頑丈さを試します。約45gのパスタで約4500gの重さに

耐えた橋もありました。

令和6年度成果発表会

研究成果の集大成を発表。

いままでの研究結果をお世話になった伝統工芸士や高専の先生に審査していただくと同時に保護者やお友達、在校学校の先生方への

お披露目の場です。

よくあるご質問(FAQ)

よくあるご質問はこちらにまとめてあります。

応募書類

応募書類は、「応募申請書」と「志願理由書」を合わせて送付してください。なお、「志願理由書」は、受講希望者ご自身で

記入をお願いします。

応募申請書の中で、インターネット環境に関しての質問がございますが、家庭に容量制限のないネット環境がない場合は、

こちらの方で通信機器を無料にて貸し出すことも可能です。(ただし、通信は育成塾関係の講座に限定したものになります。)

※「応募申請書」と「志願理由書」を合わせて送付するのが難しい場合、「応募申請書」を先行して送付いただくことも可能です。

応募書類のダウンロードはこちらから

応募申請書(Wordファイル)

応募申請書(PDFファイル)

志願理由書(Wordファイル)

志願理由書(PDFファイル)

書類の送付先

「応募申請書」と「志願理由書」を、下記の事務局宛に郵送または、下記のメールアドレス宛に書類を添付して

送信してください。

メールで送信される場合は、記載内容が読み取れるようにお願い致します。(※締切当日消印有効)

書類の郵送先

〒916-8507 福井県鯖江市下司町

福井工業高等専門学校 福井高専ジュニアドクター育成塾事務局

メールの送信先

jr-doctor@fukui-nct.ac.jp

受講までの流れ

1. 応募書類の提出

応募書類に必要事項を記入し、郵送もしくはメールで送信してください。締切当日消印有効です。

期日までに志願理由書の提出が難しい場合は、応募申請書のみを郵送もしくメールで送信していただきますと、

個別に対応します。

家庭内にスキャナ等の機器がございましたら、スキャンしたデータ(pdf)をメールで送っていただいても結構ですが、

選抜された際には開校式以降に応募書類の原本を回収しますので、原本を無くさないようにご注意ください。

2. 審査

送付された応募書類に基づき、審査を行います。通常は書類のみで審査をしますが、必要に応じて面接を行うこともあります。

面接が必要になる場合は、改めてご連絡させていただきます。

3. 審査結果の通知

7月上旬に、審査結果を郵送いたします。

4. 開講式

7月21日(月)に福井高専にてクラフテックラボ開講式を予定します。詳細につきまして、後日郵送にてご連絡いたします。

2022年度クラフテックラボ

2023年度クラフテックラボ

2024年度クラフテックラボ

お問合せ

〒916-8507 福井県鯖江市下司町

福井工業高等専門学校 福井高専ジュニアドクター育成塾事務局

TEL:0778-62-8219(福井高専ジュニアドクター育成塾事務局)

Mail:jr-doctor@fukui-nct.ac.jp

連携機関

福井大学, 株式会社jig.jp, KDDI株式会社, 福井県こどもプログラミング協議会, 特定非営利活動法人エル・コミュニティ, 一般社団法人SOE

※本事業は、国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)「ジュニアドクター育成塾」として実施されています。